Von Axel Kähler (Recherche) und Ulf Lübs (Text, Layout)

Am 29. Januar 1849 gelang es den Organisatoren, Vertreter der niederen Stände Mecklenburgs im Schweriner Gasthaus Klöres zu versammeln. Es war sicher ein Hauch des frischen Windes von den 1848er revolutionären Unruhen, der auch bis nach Mecklenburg wehte. Die Versammlung wurde letztlich in drei Teilen abgehalten: Am 28. Januar fand eine vorbereitende Sitzung statt, auf der ein fünfköpfiger Vorstand für die Hauptversammlung gewählt und über die Tagesordnung beraten wurde. Die Hauptsitzung der Versammlung fand am 29. Januar statt. Dort wurden die Delegierten sich einig, am 31. März 1849 eine weitere Sitzung abzuhalten. Über alle Sitzungen wurde Protokoll gehalten, das der Nachwelt in Form eines Buches mit 33 Seiten erhalten geblieben ist.

Ein komplettes Delegiertenverzeichnis ist dort nicht veröffentlicht worden. So wissen wir nicht, ob jemand aus unserer Region dort teilgenommen hatte. Überliefert sind Diskussionsbeiträge von Delegierten aus Glashagen, Kröpelin und Satow. Wir sollten aber davon ausgehen, dass sich dieses bedeutsame Ereignis bei den mecklenburgischen Landbewohnern herumgesprochen hatte.

Auf der vorbereitenden Sitzung wurde sich auf zehn Tagesordnungspunkte für die Hauptsitzung geeinigt. Diese waren:

- Zwangs- und Bannrechte und deren Sinnhaftigkeit,

- Bedingungen unter denen landwirtschaftliche Erb- oder Zeitpächter freie Eigentümer werden können,

- Mindestausstattung für Büdner um von ihrer Wirtschaft leben zu können und

- Gestattung von Flächenparzellierungen für Büdner,

- Lebensverhältnisse von Tagelöhnern,

- Landpachtfläche für Einlieger zur Kuhhaltung und

- die angemessene Höhe des Pachtzinses,

- Zahl und Berufe der auf dem Land wirkenden Handwerker und

- angemessene Recognitionen (hier: Beiträge, Steuern) der Handwerker sowie

- Feuerholzdeputate der Landbewohner und deren Preise.

Hauptsitzung am 29. Januar 1849

Nach der Begrüßungsrede auf der Hauptsitzung, die der gewählte Vorsitzende, Schulze Nevermann aus Rüting (bei Grevesmühlen) gehalten hatte, wurde die Einigkeit der Hauswirte, Büdner und Einlieger diskutiert. Eine Mehrheit sprach sich, nach Abstimmung dafür aus, flächendeckend in Mecklenburg, Ländliche Vereine zu gründen. Der bestehende Grevismühlener Ländliche Verein sollte die Oberleitung übernehmen.

1.

»Welches sind die Zwangs- und Bannrechte, die den Hauswirth am mehrsten drücken; sind sie gänzlich zu beseitigen, oder was muß davon übrig bleiben?«

Bereits dieser erste Tagesordnungspunkt machte deutlich, wie detailliert die Diskussionsbeiträge waren. Dort ging es um die Zwänge, denen die Landbewohner unterworfen wurden. Diese gewachsenen und austarierten Strukturen stellten sicher, dass die vom Herzog, über die Ämter, installierten Spezialisten ihr Auskommen hatten. Insbesondere die Abgrenzung zu den städtischen Zünften war ein permanenter Zankapfel.

Am bekanntesten dürfte der Mahlzwang sein. Dieser sorgte dafür, dass die Landleute ihr Getreide vom ihnen zugewiesenen Müller mahlen ließen und nicht etwa zu einer näher gelegenen oder billigeren Stadtmühle brachten. Mehl für sich war damals noch keine Handelsware und Backwaren erzeugten die meisten Landwirtschaftsbetriebe selbst. Noch heute sind auf einigen Bauernhöfen der Region Backhäuser erhalten. Eine kleine Vorstellung über die damaligen Verhältnisse vermittelt der nachfolgende Diskussionsbeitrag:

Fast schon skurril mutet, aus heutiger Sicht, der Musikzwang an. Es war den Landleuten vorgeschrieben wer auf deren Hochzeiten, Kindstaufen und anderen Festen zum Tanz aufspielte. Welche Auswirkungen dies auf die künstlerische Qualität der amtlich bestimmten Kapellen hatte, lässt sich wohl erahnen. Auch dazu hatte einer der Delegierten eine klare Meinung:

Etwas diffiziler sah es beim Frohnereizwang aus. Als Frohner wurden ursprünglich Henker und Scharfrichter bezeichnet. Da diese mit Hinrichtungen und Folterungen oft nicht ausgelastet waren, übertrug man ihnen auch die Abdeckerei, also das Einsammeln und Entsorgen von Tierkadavern. Frohner waren Angestellte der Städte oder Ämter und wichtig für die Seuchenprävention. Daher machte der Zwang, Tierkadaver staatlich kontrolliert zu entsorgen durchaus Sinn. Das sahen einige Delegierte jedoch enger:

Der Salzzwang war ein eindeutiges Subventionskartell. Der Mecklenburgische Herzog hatte seit dem Mittelalter die Rechte an der Salzgewinnung im heutigen Bad Sülze inne und wollte diese so teuer wie irgend möglich zu Geld machen. Was lag da näher, als seine Untertanen zu zwingen, ihm Sülzer Salz überteuert abzukaufen. Entsprechend scharf war auch die Diskussion der Versammlung:

Ein Relikt aus dem Mittelalter war schon damals der Hundezwang. Dieser verpflichtete die Dörfer, Hetzhunde für die herrschaftliche Jagd vorzuhalten. Etwas sarkastischer Humor würzte die Versammlung:

Der unmittelbare Schmiedezwang hatte offensichtlich bereits Mitte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung verloren. Geblieben sind die Ablöse-Zahlungen als dauerhafte Belastung. Sicher ein Schelm, wer Parallelen zu heute vermutet (z. B. die Sektsteuer zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte des I. Weltkrieges). So die zu erwartende Reaktion aus dem Kreis der Delegierten:

Strittig wurde die Diskussion über den Hebammenzwang, also bei Geburten eine Hebamme hinzuzuziehen:

Der klassische Fuhrzwang wurde bereits 1790 mit den Fronarbeiten abgeschafft. Geblieben waren die Ersatzzahlungen, die wiederum entfielen, wenn in den Dörfern Fuhrvereine gegründet wurden, die Fuhrdienste ausführten. Diskutiert wurde über den Druck, den manche Ämter ausübten, um Fuhrvereine auch gegen den Willen von Dorfschaften zu gründen.

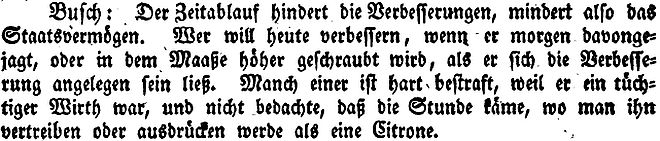

Was hier als Wirtschaftszwang bezeichnet wird, ist auch als Flurzwang bekannt. Dieser war in der Tat ein großer Hemmschuh für die Landwirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg:

Der Zwang zu Kirch- und Schuldiensten wurde dort kontrovers diskutiert. Konsens bestand darin. dass diese Hilfen für die Institutionen von der Gemeinschaft geleistet werden müssen. Gestritten wurde um das Wie.

2.

»Unter welchen Bedingungen können die kleinen Zeit- und Erbpächter freie Eigentümer werden?«

Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte keine Einigung erzielt werden. Das Thema war zu komplex und die Grundforderung seiner Zeit weit voraus, wie es sich mit dem Blick von heute darstellt. Man einigte sich, die Ansichten des Abgeordneten [Landtag] Deiters, der einen ausführlichen Diskussionsbeitrag hielt, als Grundlage weiterer Diskussionen zu nehmen. Lediglich bei auf eine Ablösesumme zum fünfzehnfachen der Jahrespacht und sonstiger Abgaben, konnte m,an sich konkret einigen.

3.

»Wie viel muß ein Büdner haben, um davon nach landwirtschaftlichen Grundsätzen leben zu können?«

Auch dies ein Tagesordnungspunkt, über den man sich nicht einig wurde. Angenommen wurde der Vorschlag des Postrevisors Wöhler, demnach die Frage in den zu bildenden Ländlichen Vereinen diskutiert werden soll.

4.

»Ist es zweckmäßig, dem Büdner eine Parzellierung zu gestatten und eventualiter wie weit?«

Der Beitrag von Büdner Baumann aus Eversdorf spricht für sich:

5.

»Auf welcher Art und Weise sind die Verhältnisse der Hof- und Dorftagelöhner so zu regeln, daß sie angemessen dabei leben und in eine andere Stellung übergehen können?«

Ein Thema, bei dem sehr viele Versammlungsteilnehmer etwas zu sagen hatten, eine Einigung aber nur darin erzielt wurde, das Thema an die Vereine zu verweisen.

6.

»Wie viel Acker, Weide und Wiese muß dem Einlieger gewährt werden, wenn er eine Kuh halten soll?«

Viele Zahlen wurden in die Diskussion geworfen. Der Schlusssatz vom Teilnehmer Deiters wurde schließlich zu kleinsten, gemeinsamen Nenner:

7.

»Was ist die höchste und niedrigste Pacht für die Quadratruthe Acker, wenn solcher dem Einlieger überlassen wird?«

Postrevisor Wöhler brachte die Frage auf den Punkt: »Am zweckmäßigsten ist es wohl, wenn wir sagen, der Einlieger soll nicht mehr für den Acker geben, als das, wofür ihn jetzt der Hauswirth hat.«

8.

»Welcher Handwerker und in welcher Anzahl stellen sich als Bedürfniß für’s platte Land heraus?«

»Wir sind uns wohl alle einig, den Handwerksbetrieb auf dem Lande auf das Nothwendigste zu beschränken. Deshalb beantrage ich: die Debatte über diese Frage zu schließen und zu der nächsten überzugehen.« Diese Ansicht vom Teilnehmer Schwarz fand die Mehrheit des Gremiums.

9.

»Welche Rekognititionen sind von den Handwerkern zu entrichten?«

Den Diskussionsbeiträgen hatten nur die Gemeinsamkeit, dass eine Gleichbehandlung der Handwerker mit den übrigen Einliegern geboten ist. Zu einer Abstimmung kam es jedoch nicht.

10.

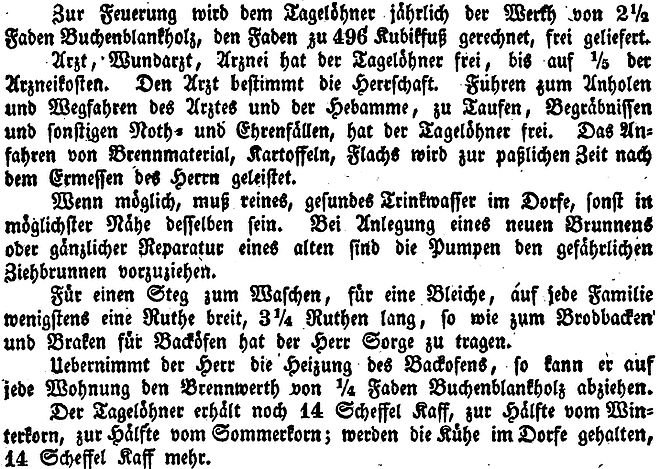

»Was ist das Bedürfnis der einzelnen Landbewohner an Feuerung und wie hoch muß der Preis der letzteren gestellt werden?«

Es ging dem Ende der Sitzung entgegen. Somit waren alle froh, als das Ende der Debatte beantragt wurde und das Thema zur Behandlung in die Vereine verwiesen wurde.

Zusätzlich fand noch der Antrag, künftig auf eine Gleichbehandlung der Bewohner im Domanium und der Rittergüter hinzuwirken. Die Debatte dazu nutzte der Abgeordnete Deiters zu einer kleinen Abrechnung mit Mauscheleien zwischen Herzog und Ritterschaft auf den Sternberger Landtagen. Demnach erteilte der Herzog Rittern, die bei ihm noch etwas gut hatten, gerne die Genehmigung zum Legen von Bauern zu deren Gunsten.

2. Deputiertenversammlung der Hauswirthe, Büdner und Einlieger Mecklenburg-Schwerins am 31. März 1849 im Schützenhaus zu Schwerin

Auch dieser Versammlung ging, am 30. März, eine Vorversammlung voraus. Im Protokoll ist die Rede von »… einer beträchtlichen Zahl an Mitgliedern«, die sich dort eingefunden hatten. In den Hauptvorstand der Versammlung wurde ein Tagelöhner Mainz der Jüngere aus Glashagen gewählt. Ob es sich dabei um das Glashagen aus dem Amt Doberan handelt, konnte noch nicht geklärt werden.

Anders als im Januar wurden auf der Märzsitzung vier Abteilungen gebildet, in denen zuerst beraten und abgestimmt werden sollte:

- Erbpächter und Hauswirte,

- Büdner und Häusler,

- Tagelöhner und Einlieger sowie

- Handwerker auf dem Lande

Sitzungen der Abteilungen am 31. März

Die stimmberechtigten Teilnehmer der I. Abteilung wurden im Protokoll aufgeführt. Aus dem Amt Doberan war augenscheinlich niemand dabei. Einig wurde man sich, zu welchen Konditionen Hauswirte ihre Betriebe übernehmen können. Zusätzlich wurde noch eine Petition entworfen, mit dem Inhalt: »Das bis dahin, wo die kleinen Eigenthümer volle Jagdfreiheit erlangt haben und der Wildstand gehörig abgemindert sei, den Nutznießern der vom Wilde heimgesuchten Ländereien volle Entschädigung von Seiten des Staates zu Theil werde.«

In der II. Abteilung tagten die Büdner. Auch dort war niemand aus dem Amt Doberan vertreten. Ein (Landtags-) Abgeordneter Mussehl aus Kröpelin wohnte der Sitzung bei. Es wurde dort sehr viel diskutiert und einige Beispielrechnungen demonstriert. Ein klares Votum für die Hauptversammlung erbrachte das Gremium jedoch nicht.

Die Tagelöhner und Einlieger tagten in der III. Abteilung. Dort gab es gleich drei Vertreter aus Glashagen (Mainz, Ahrens und Brüning), wobei aber nicht klar war, welchem Amt diese angehörten. Es war die Abteilung, in der am intensivsten diskutiert wurde. Die Details gingen bis zur Frage, wieviel Stroh der Tagelöhner zur Füllung seines Bettzeuges, zur Einstreu und dem Einmieten seiner Kartoffeln beanspruchen durfte. Nachfolgender Protokollausschnitt gibt eine Vorstellung, mit welchem Detailreichtum dort diskutiert wurde:

Bei diesem hohen Grad der Verzettelung war es kein Wunder, dass die Diskussion vom Versammlungsleiter ohne Ergebnis abgebrochen wurde.

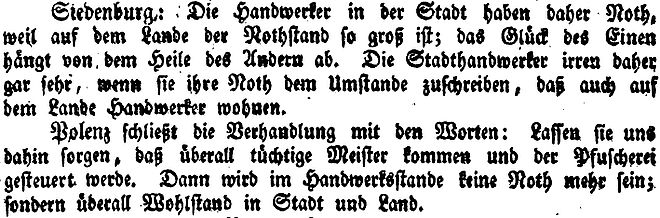

Die tagenden Handwerker in der IV. Abteilung diskutierten sehr effizient. Im Grunde drehte sich die Diskussion um eine Gleichstellung mit den Handwerkern der Städte. Als Essenz kann man den Wunsch betrachten, es den ländlichen Handwerkern zu ermöglichen, sich städtischen Zünften anzuschließen.

Hauptsitzung am 31. März

Auf der anschließenden Generalversammlung wurde über die Ergebnisse der Abteilungssitzungen gesprochen und abgestimmt. In der I. Abteilung wurde festgelegt:

- Verfassen einer Petition zur Installation von Schiedsstellen deren Rechte und Pflichten in Gemeindeordnungen zu regeln sind. Die Schiedsstellen regeln Konflikte bei der Vererbpachtung der Hauswirtsstellen.

- Die Ablösbarkeit der Erbpacht wird als Möglichkeit gefordert, wobei die Abzinsung nicht höher als sechs Prozent angesetzt werden soll. Bei der Zeitpacht fasste ein Delegierter zusammen:

In den Abteilungen II und III kam auch die Generalversammlung nicht zu einem Ergebnis. Anders bei der IV. Abteilung, den Handwerkern. Hier der Schlusssatz:

Epilog

Die Protokolle dieser Versammlung sind ein wichtiges Zeitzeugnis für Mecklenburg. Es relativiert die Vorurteile für ein ach so rückständiges Land doch etwas. Es zeigt, dass auch die unteren Stände der Landbevölkerung nicht mehr gewillt waren, alles zu ertragen und durchaus in der Lage waren sich zu organisieren. Viele Beiträge dort waren getragen von den Gedanken der bürgerlichen Revolution. Es fehlte die Gewaltbereitschaft – auf beiden Seiten. Das mag Mecklenburg einen Nimbus des biederen beschieden haben, war aber durchaus vernünftig.

Die dort gefassten Beschlüsse sind allesamt als Verhandlungsbasis der Ländlichen Vereine zu sehen, mit denen diese an den Landtag und das Herzoghaus herantreten sollten. Das der Herzog und die Ritterschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch stark genug waren, die meisten Forderungen abzubügeln, die in den Delegiertenversammlungen gestellt wurden, war das eine. Auf der anderen Seite war die Saat des Fortschritts auch in Mecklenburg gelegt. Es sollte noch bis zur Reichsgründung 1871 dauern, bis viele Ideen und Forderungen dieser Versammlung umgesetzt wurden. Einen großen Fortschritt stellte alleine die Tatsache dar, dass solch eine Sitzung überhaupt und in der Landeshauptstadt abgehalten werden konnte, ohne dass die Teilnehmer mit Repressalien rechnen mussten.

Dass das Amt Doberan dort kaum vertreten war, mag mit dem Status als Domanialamt zusammenhängen. Den Bewohnern dort ging es vergleichsweise besser, als denen auf den Rittergütern.

Artikel aktualisiert am 17.03.2025